前言

民以食为天。

我国饮食文化在漫长的历史发展过程中,中华民族以其无与伦比的聪明才智,创造了独特的食品——中国饺子。

饺子在我国经历了漫长的发展岁月,由于历史、地理、习俗和方言的不同,对饺子有许多不同的称呼。在古代曾经称为:“馄饨”“扁食”“角子”和“饽饽”,等等。目前,南方一些地区,仍有称饺子为馄饨的。但在目前,饺子和馄饨这两种名称确已代表了两种截然不同的面食制品。

饺子源远流长,大约起源于南北朝时期(公元42~589年),至今至少已有1400多年的历史。北齐颜之推曾说:“今馄饨,形如偃月,天下通食也。”这种偃月形的馄饨很像今日的饺子。由此可见,在北齐时代已有类似今日的饺子问世,并已成为天下通食。在我国新疆吐鲁番阿斯塔那村出土的一座唐代墓葬里,葬品中的木碗里遗有5厘米长的小麦面制做的半月形饺子。这一发现充分说明了在唐代已有吃饺子的习俗。

宋、元时代,饺子称为“角子”。据《东京梦华录》载:汴京市食有水晶角子、煎角子和官府食用的双下驼峰角子,等等。据《武林旧事》记载:临安市食中有诸色角儿。元代忽思慧的《饮膳正要》中有:撇列角儿、莳萝角儿,等等。所有这些“角子”“角儿”都是今日饺子的前身。在清平山堂话本《快嘴李翠莲记》中有:“烧卖、扁食有何难,三汤两割我也会。”,其中“扁食”一词即指饺子。目前在山东济南市的饺子仍沿用扁食之称,这就是众所周知的山东名小吃——“济南扁食”。据一些明、清资料所载:“元旦子时,盛馔周烹如:食扁食,名角子,取更岁交子之意。”由此可知,当时饺子已由一般食品上升为节日食品。人们吃饺子已寓有辞旧迎新、富贵吉祥之意。尤其在北方,饺子作为贺年食品,历来受到人们的普遍重视和喜爱,相沿成俗,一直流传在北国,经久不衰。

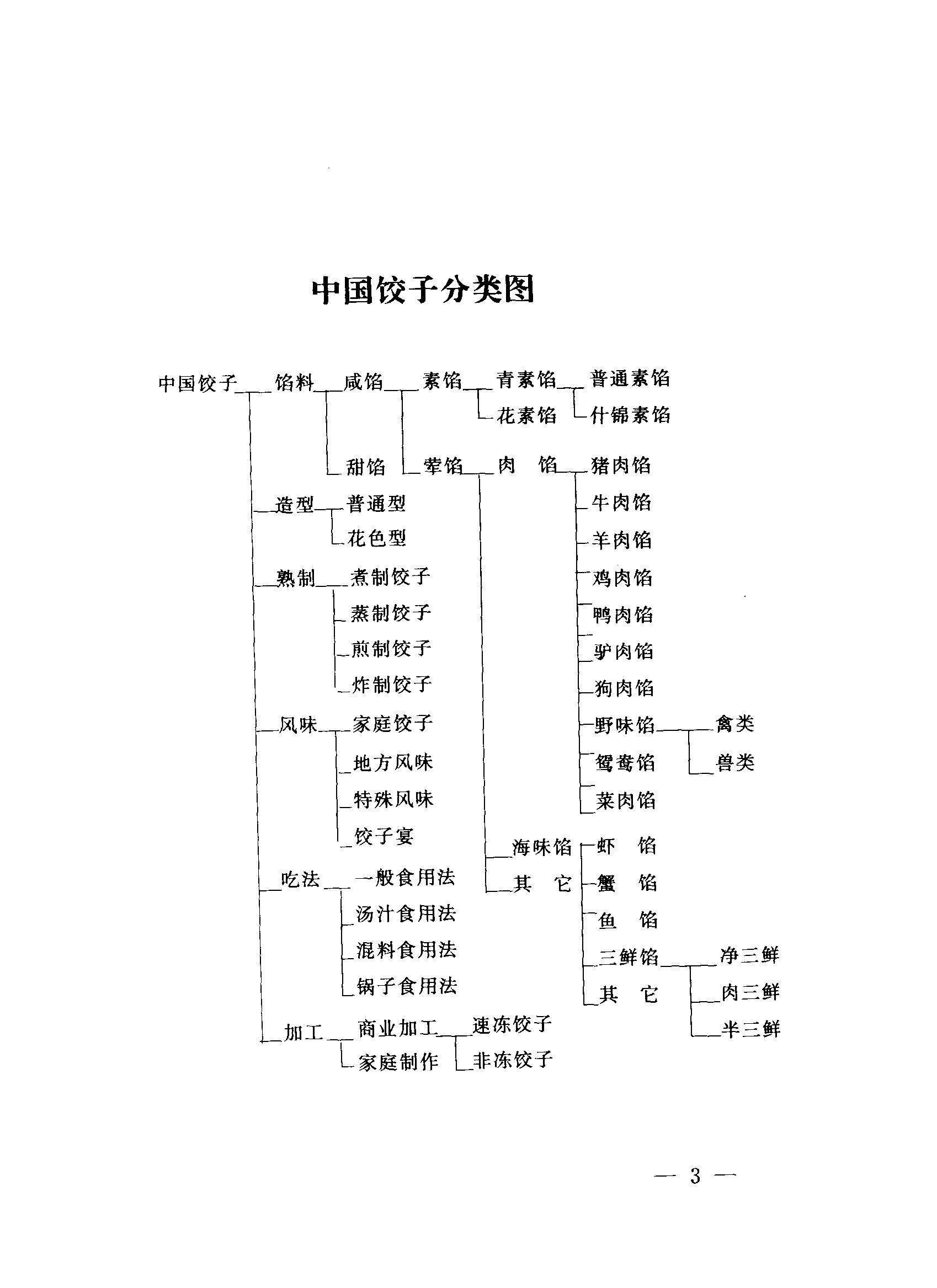

饺子的品种花样从明、清时代开始,与日俱增,现已分布在长城内外,大江南北。目前,粗略估算,其主要品种花样约有600多种。其加工热制技法已有:煮、蒸、煎、炸等多种。馅料繁多,更是难以详述。其种类按馅料、造型、热制工艺、风味特色、进食方式以及加工形式等来分,概括如图所示。(见图表)

近年来,我国出版界,为了丰富和提高人们生活,出版了大量的饮食菜谱之类的书刊,但有关饺子的专书却难见到。个别书刊虽有介绍,但为数甚少,仅几种而已。兼之出处分散,查找极为不便,同时主要数据不全,工艺欠详,难以照章制作和参考借鉴。因而笔者将历年所积资料加以整理,并参阅一些有关书刊和报章,草成《中国饺子500种》一书,以飨读者。

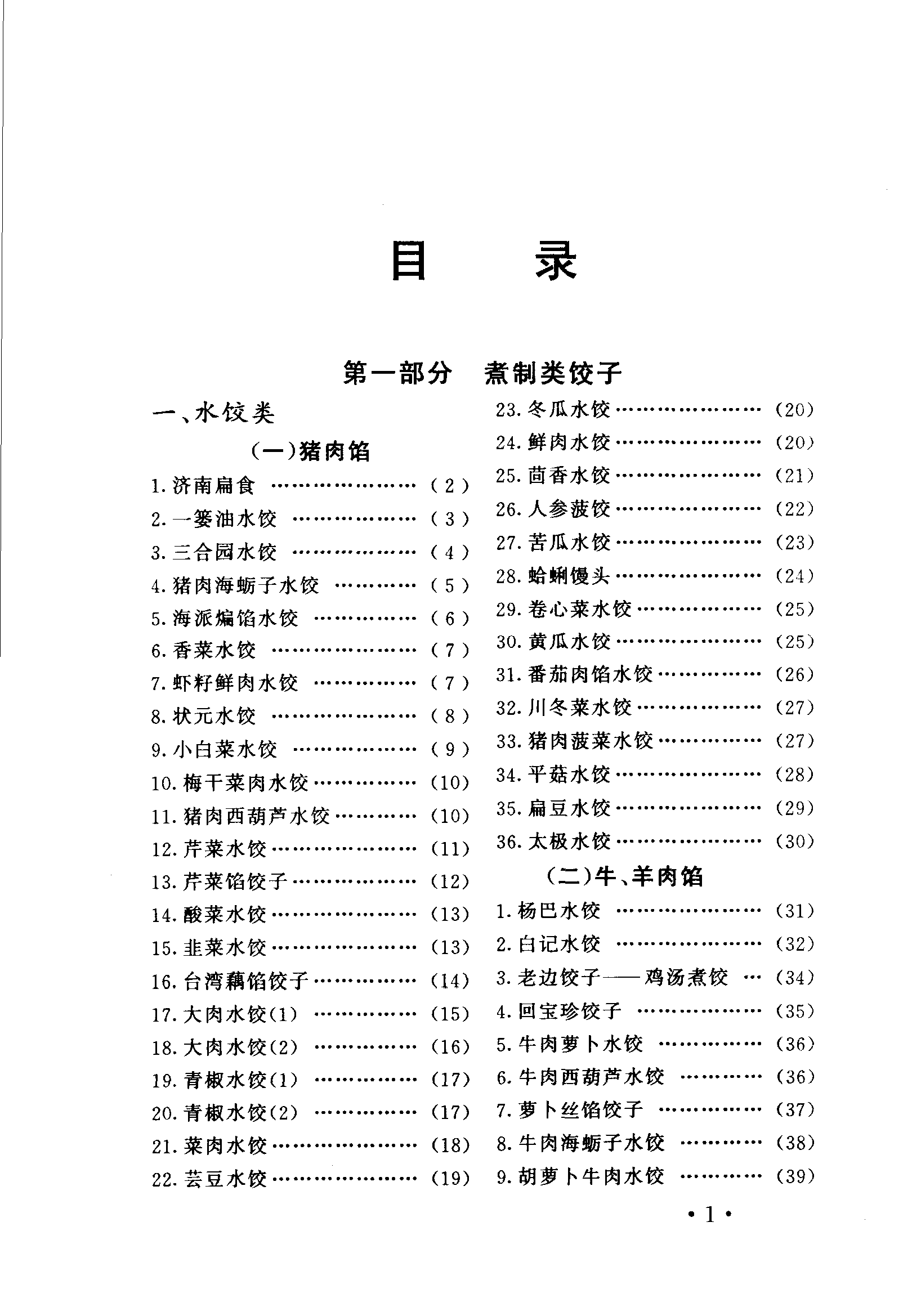

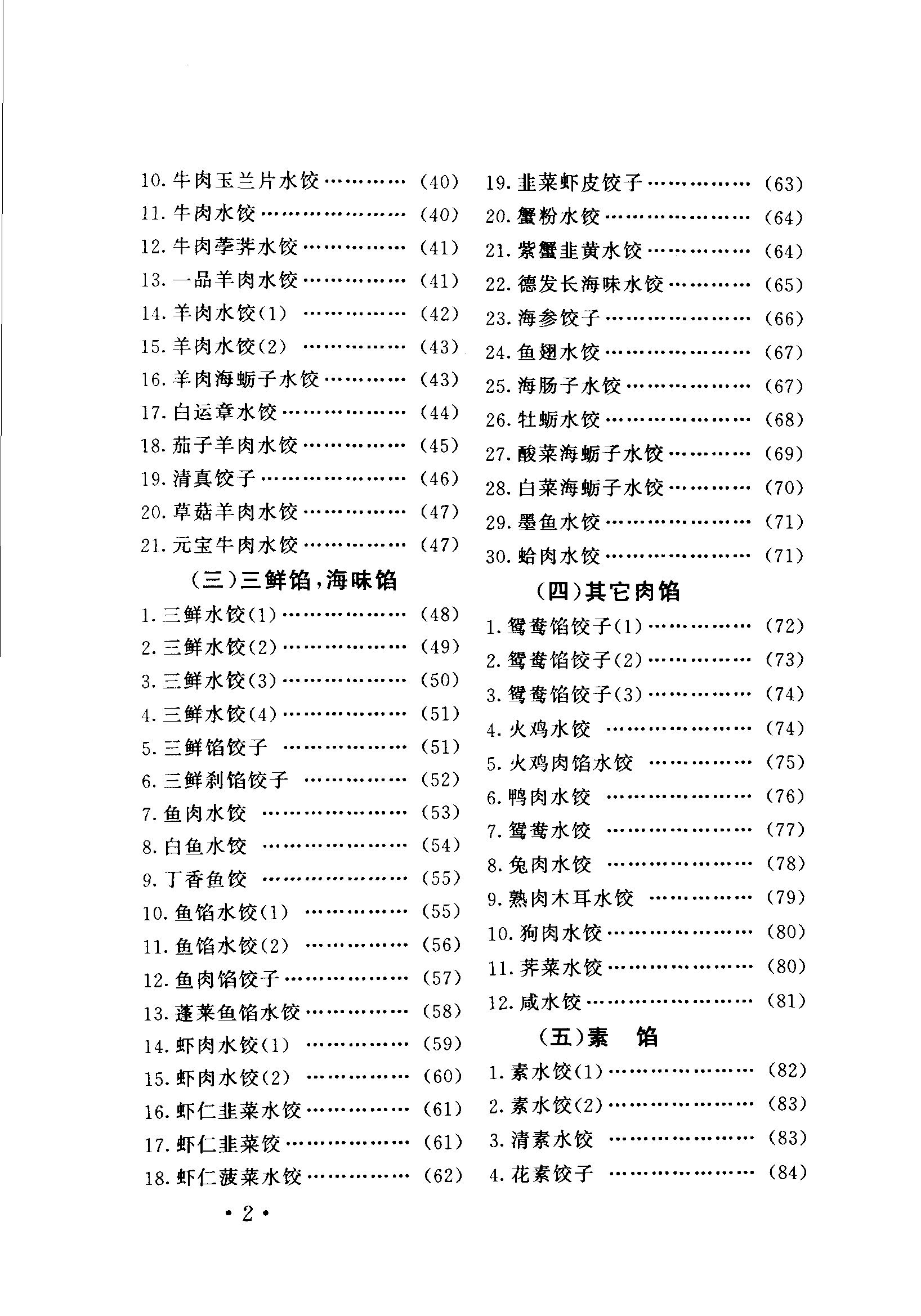

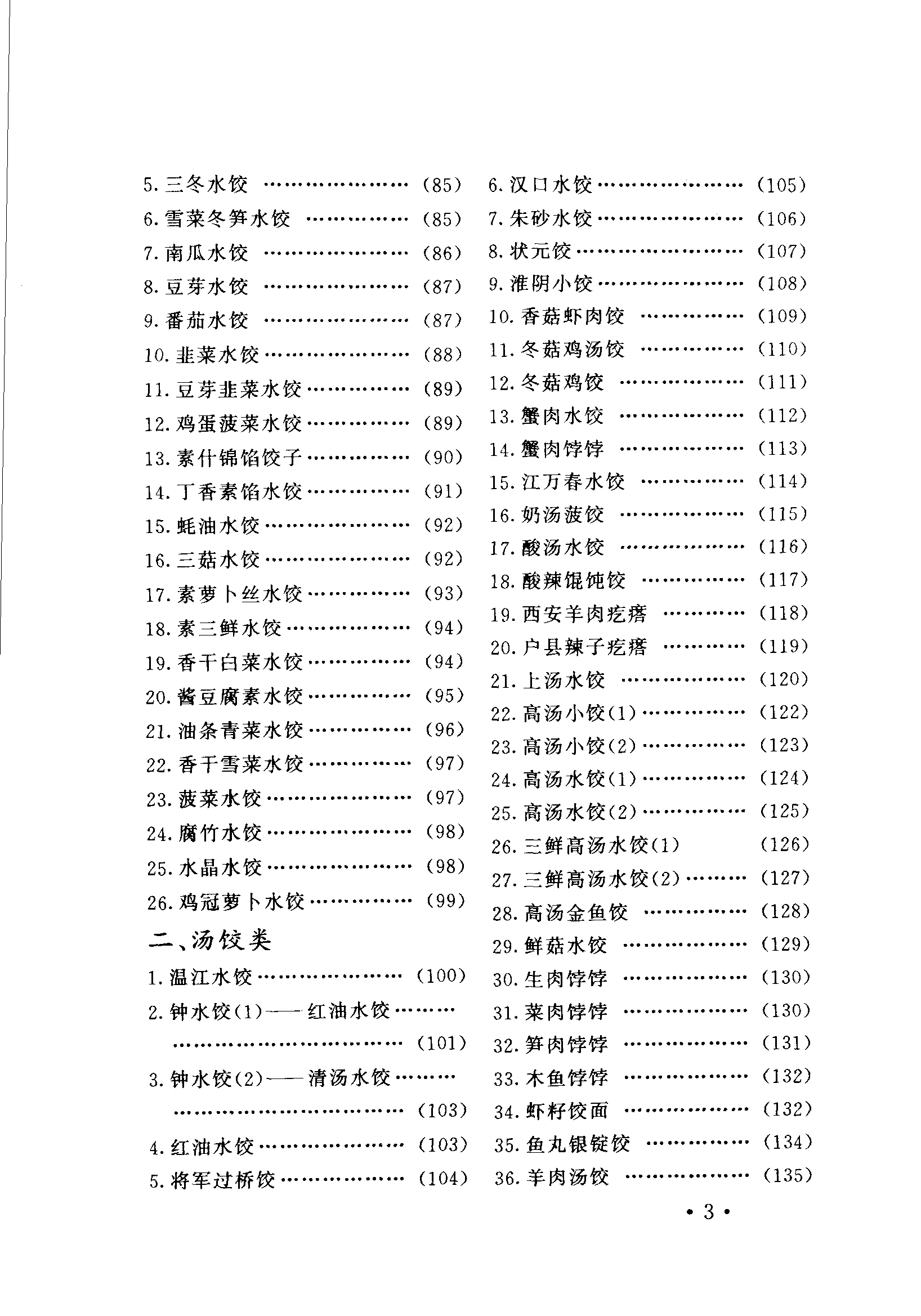

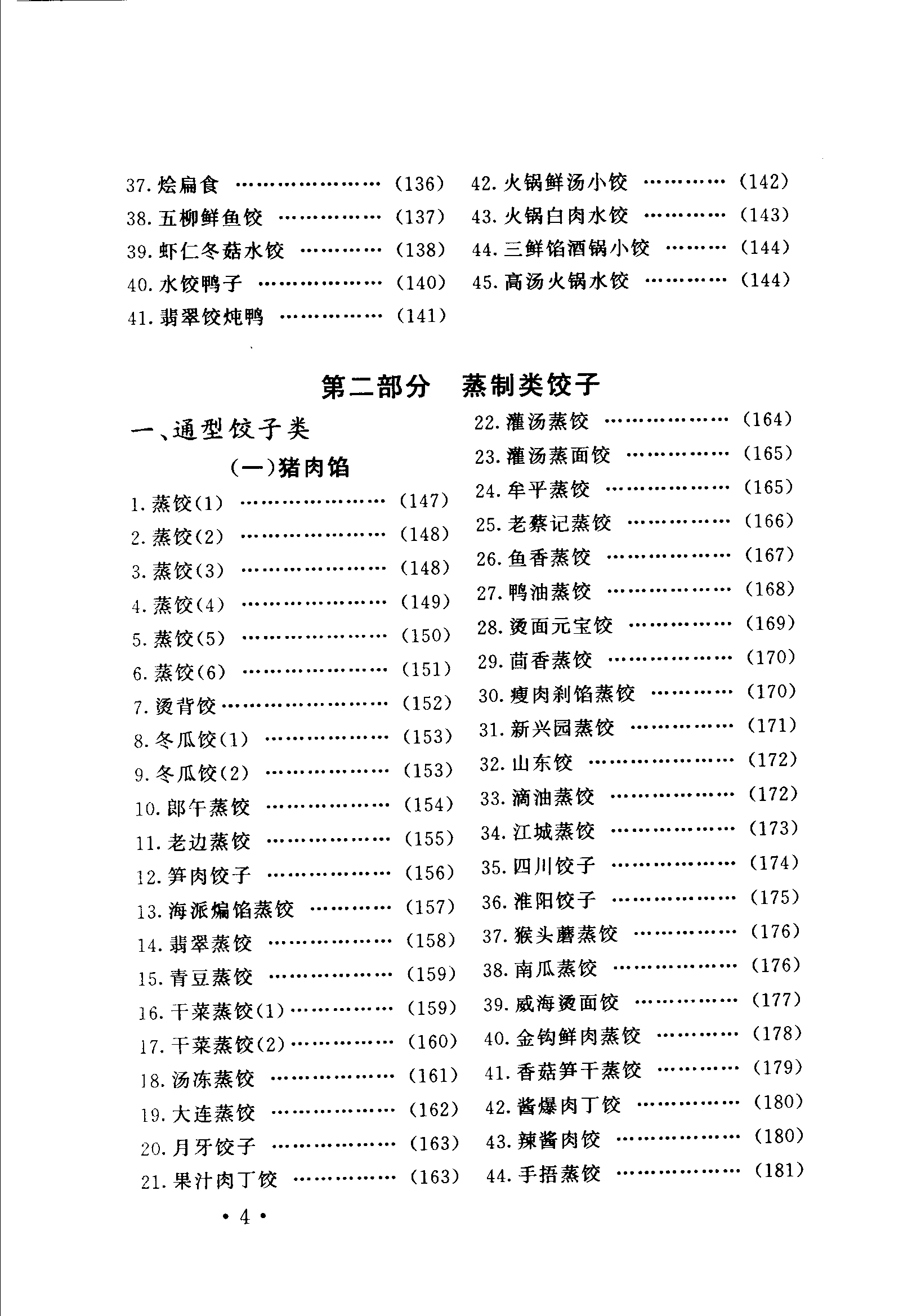

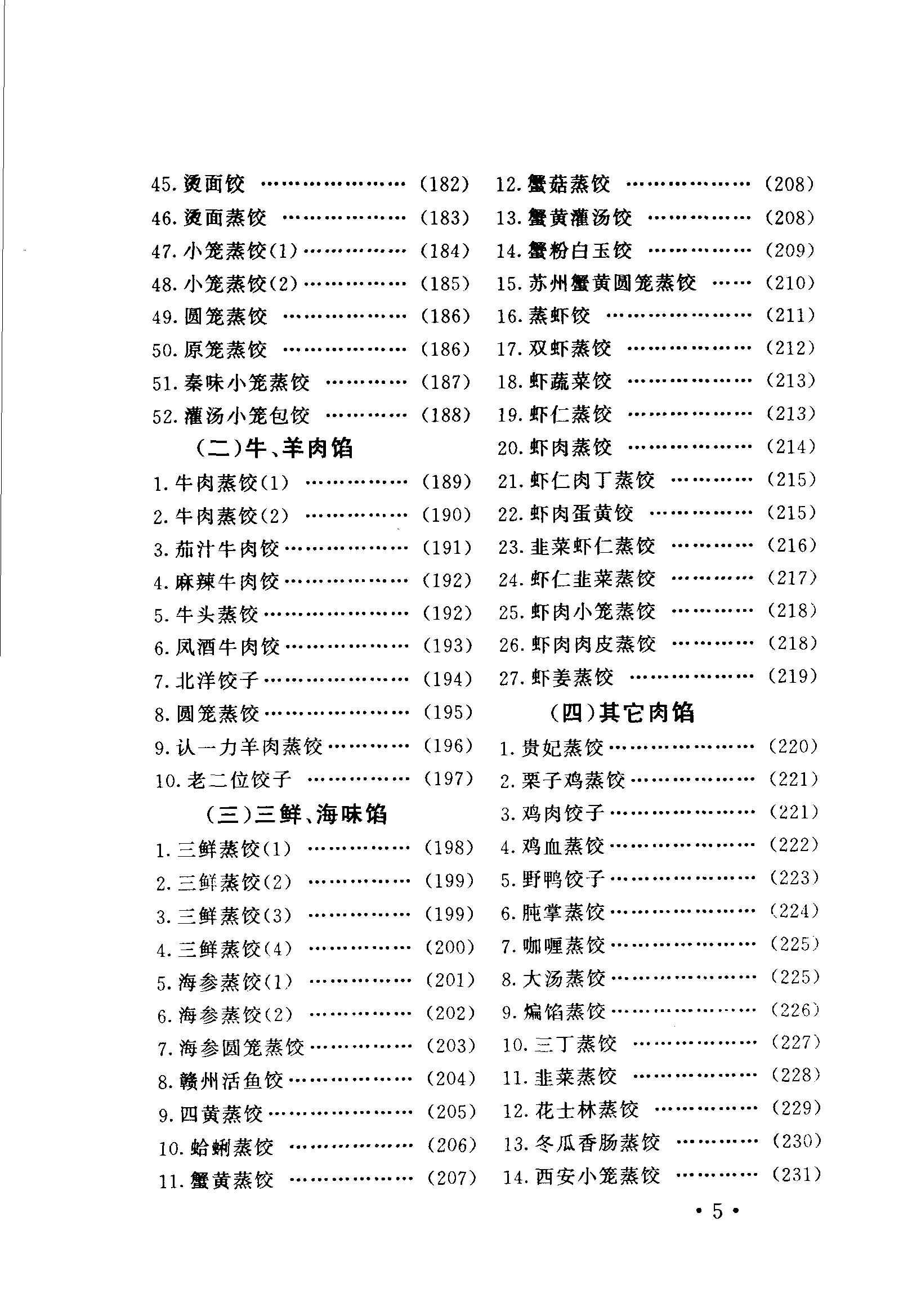

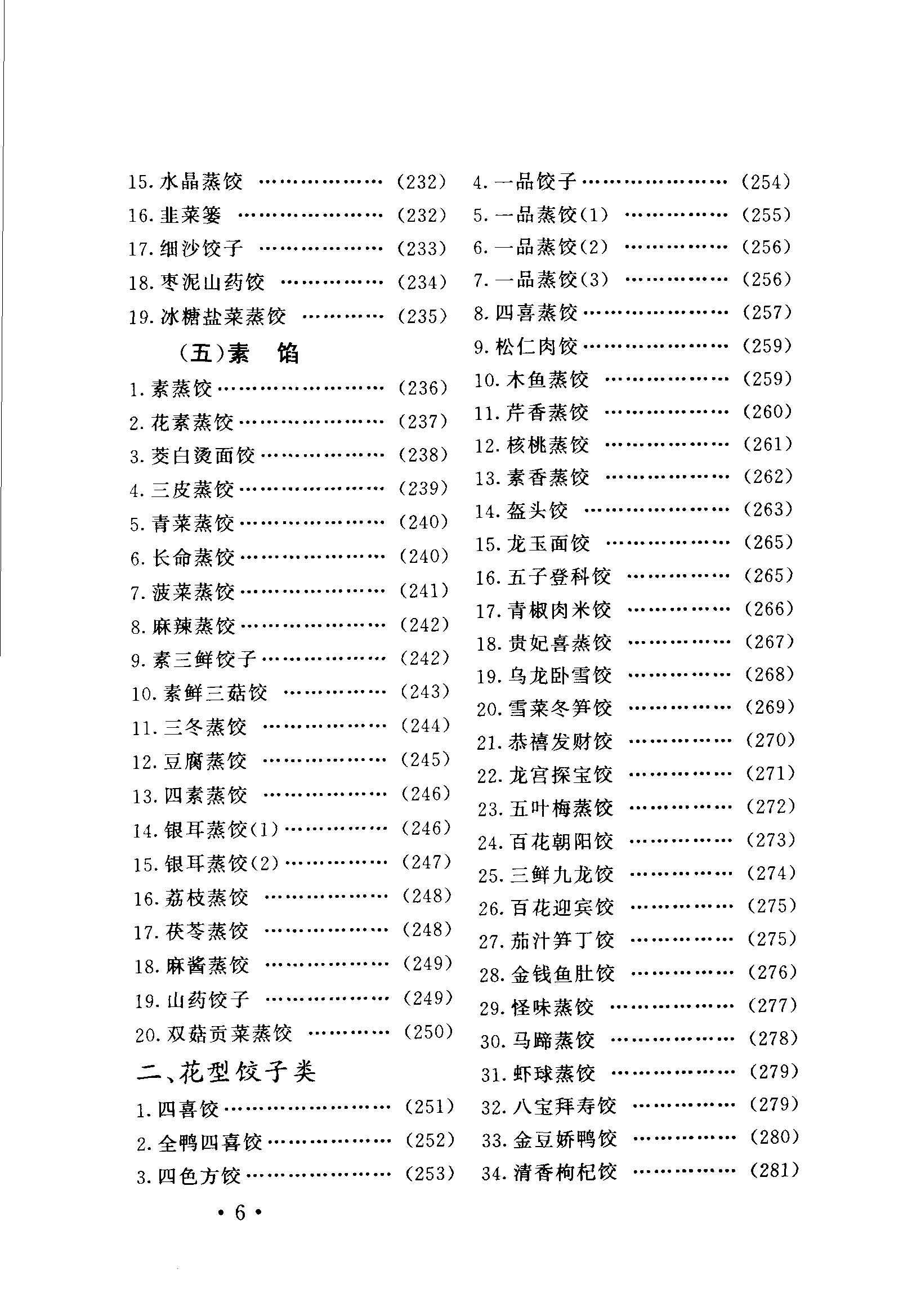

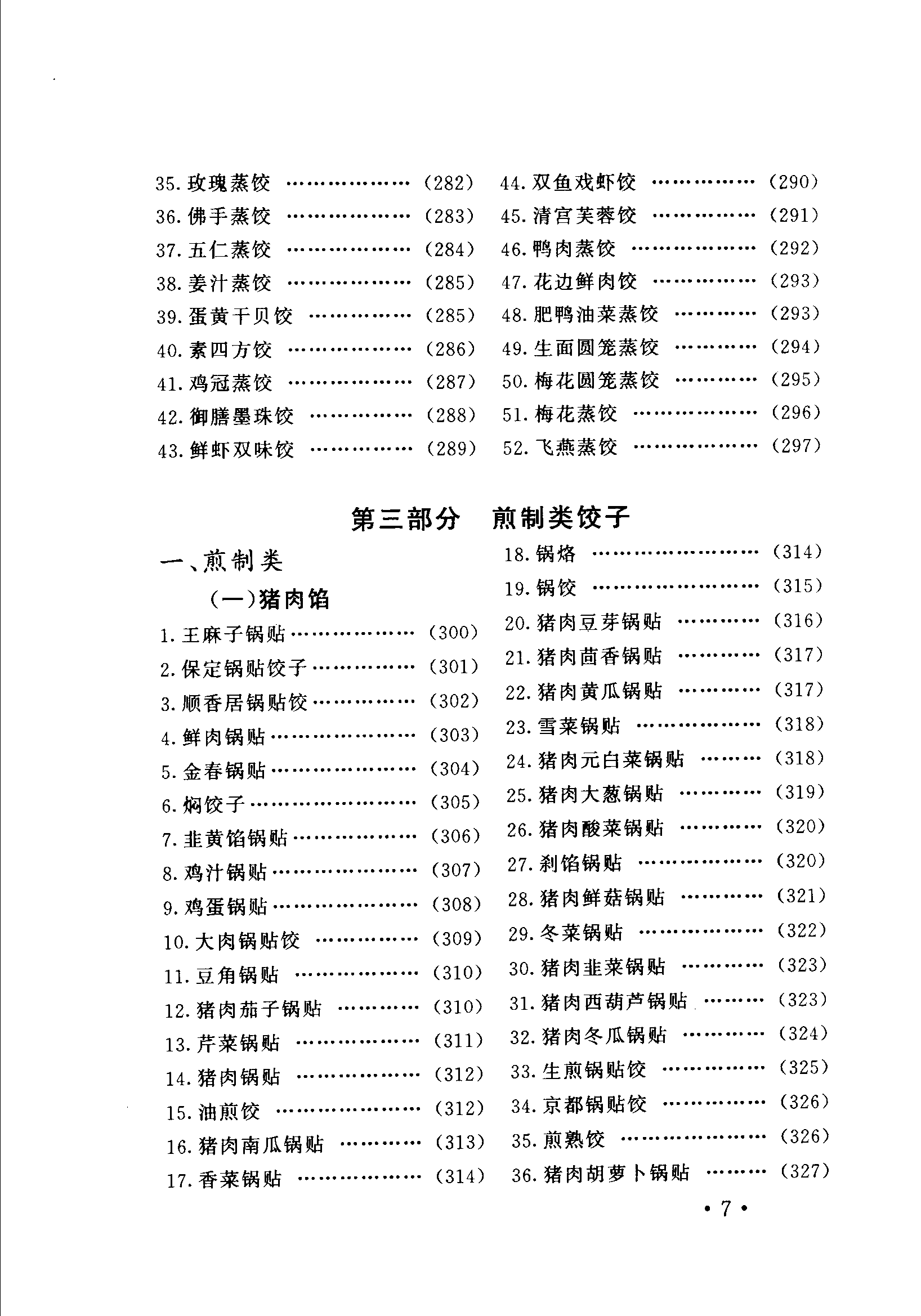

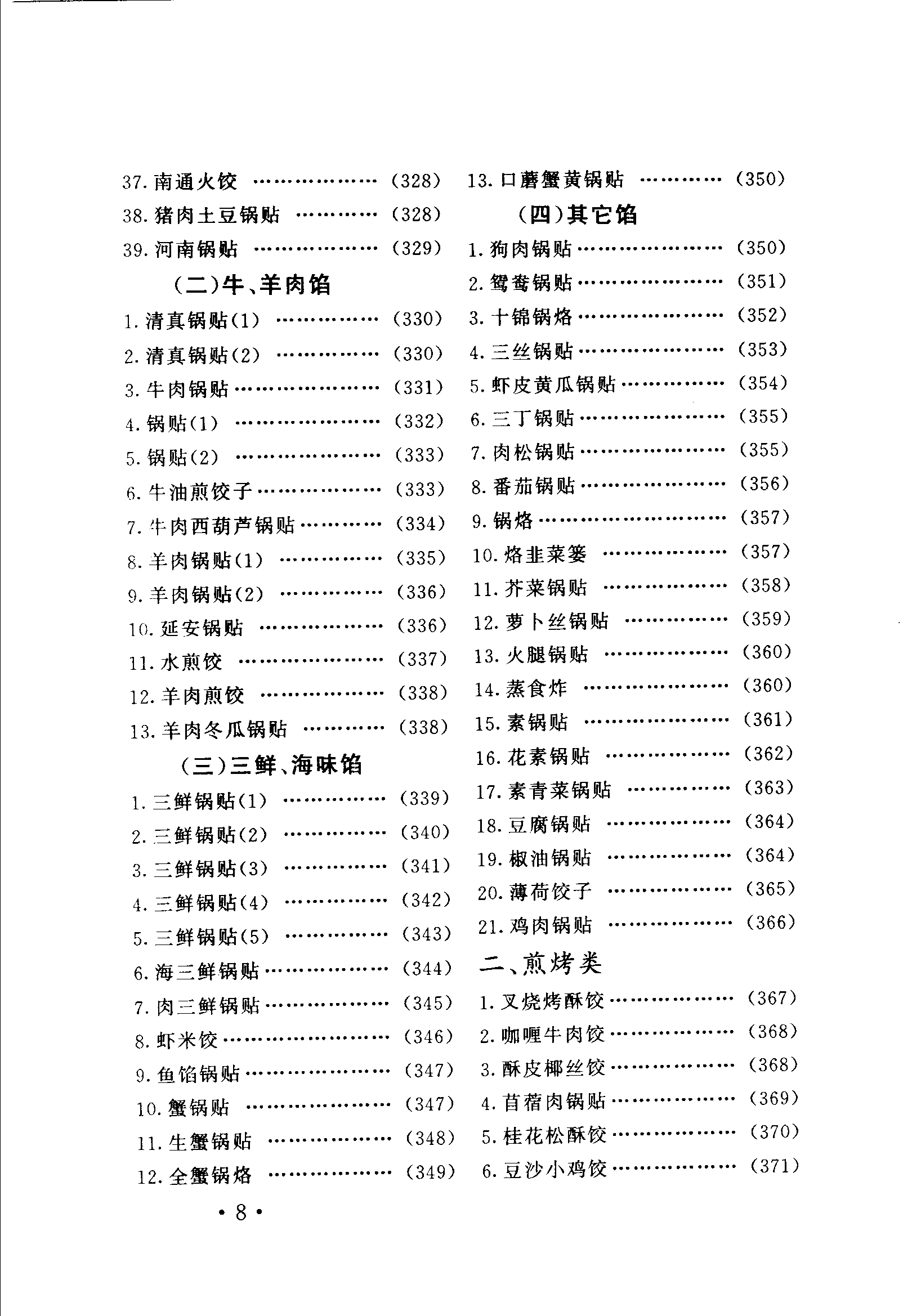

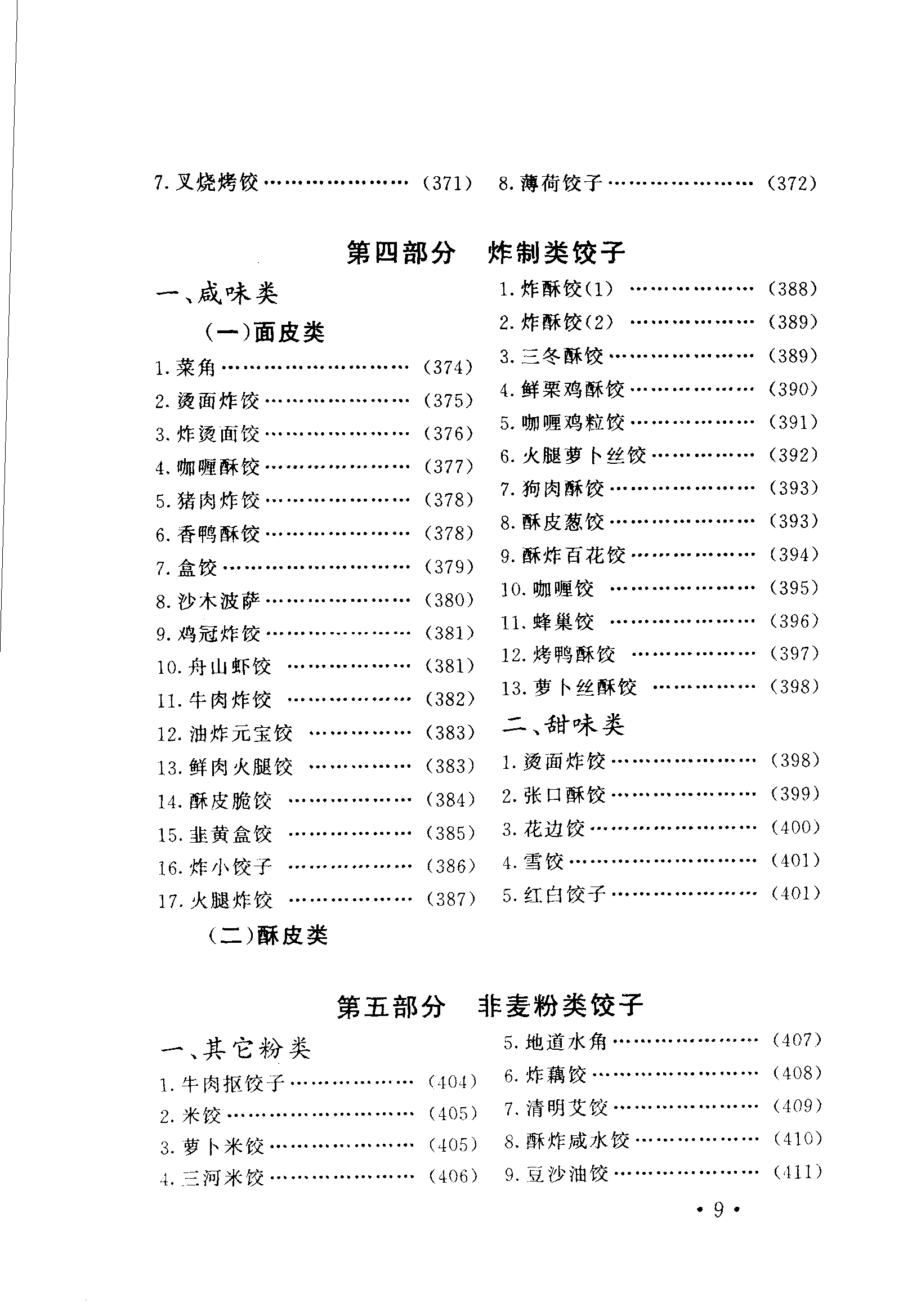

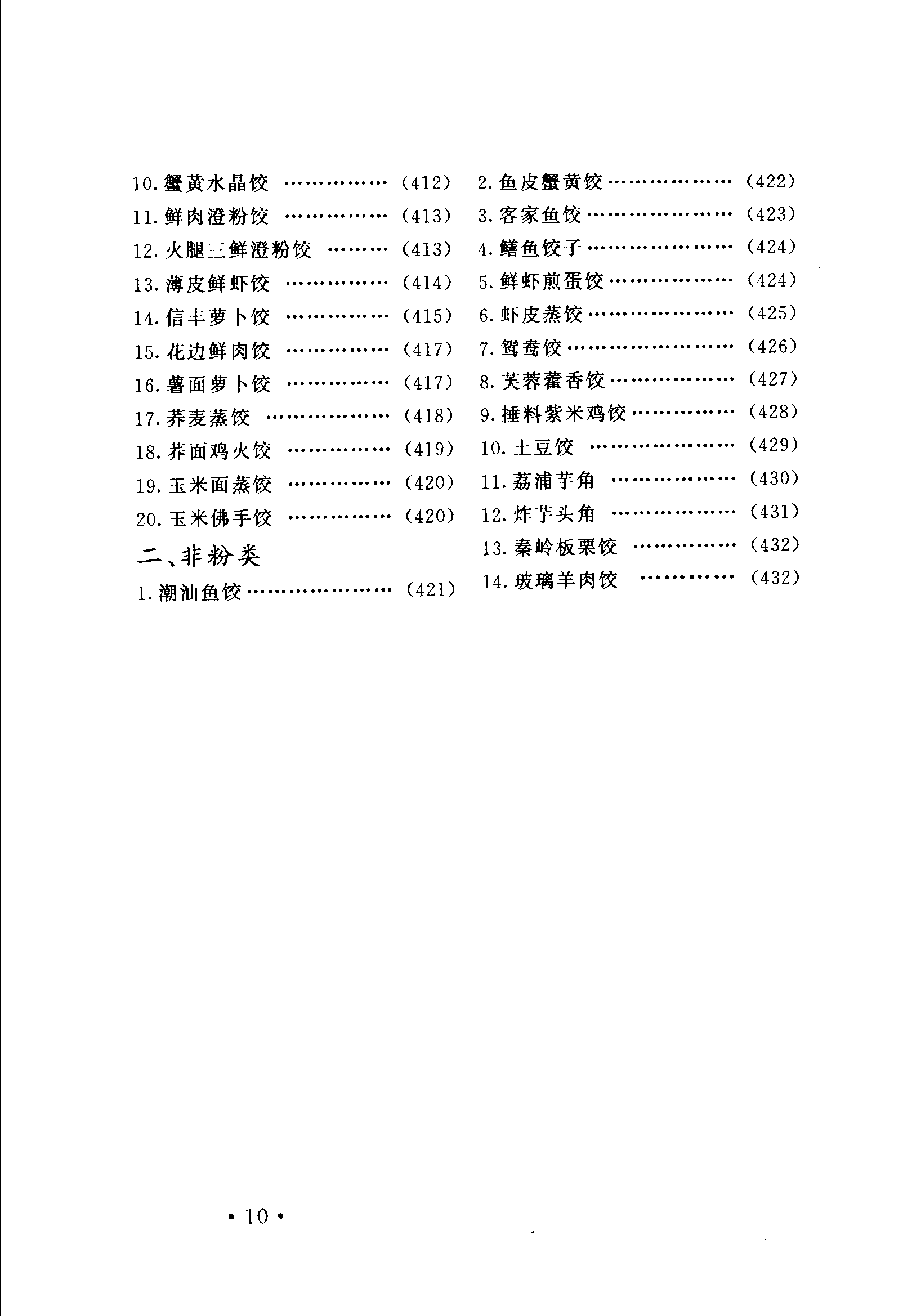

本书内容共分五大部分。第一部分煮制类饺子。本部分含水饺类和汤饺类两类,前者按馅料又分为5小类,计有125种,后者有45种,合计有170种;第二部分蒸制类饺子,本部分分成普通型和花型两类,前者按馅料分成5小类,计有128种,后者有52种,合计有180种;第三部分煎制类饺子,这部分分为煎制类和煎烤类,前者按馅料分为4小类,计有86种,后者有8种,合计94种;第四部分炸制类饺子,分为咸馅和甜馅两类,合计有35种;第五部分非麦粉类饺子共两类,合计有34种,全书总计饺子共有500余种。本书是目前收量最大,编选较全面,分类详尽,查阅方便和具有实用价值的一本专业书。

饺子虽品种繁多,因有专书介绍,本书仅将其最主要品种选编入第二部分的花型类中。

本书在编选过程中特别注意并力求做到下列几点:

一、本书所收饺子品种力求全面性和代表性。将国内的地方传统风味品种,名师、名店、名牌品种,创新品种和民族品种等尽量选入,并特别注意选编一些家常品种来满足广大群众日常生活之需。

二、本书编选的目的是“用”。因此在原料用量,制作过程皆叙述较祥。相似品种,因工艺不同,或用料有某些差异,亦适当选入,以资比较、借鉴,起到举一反三的作用。

三、由于中国饺子源远流长,历史悠久,名家辈出,贡献巨大,为尊重其劳动和增加读者的生活情趣,对名师、名店、名品的情况以及有关掌故传说,凡能收集到的皆作以简要介绍,以其为食品史留下一点点雪泥鸿爪。

草成此书,限于编者的水平,编选不当、挂一漏万和误谬之处在所难免,深望名师、专家和广大读者予以批评指正。

编者

1996年菊月