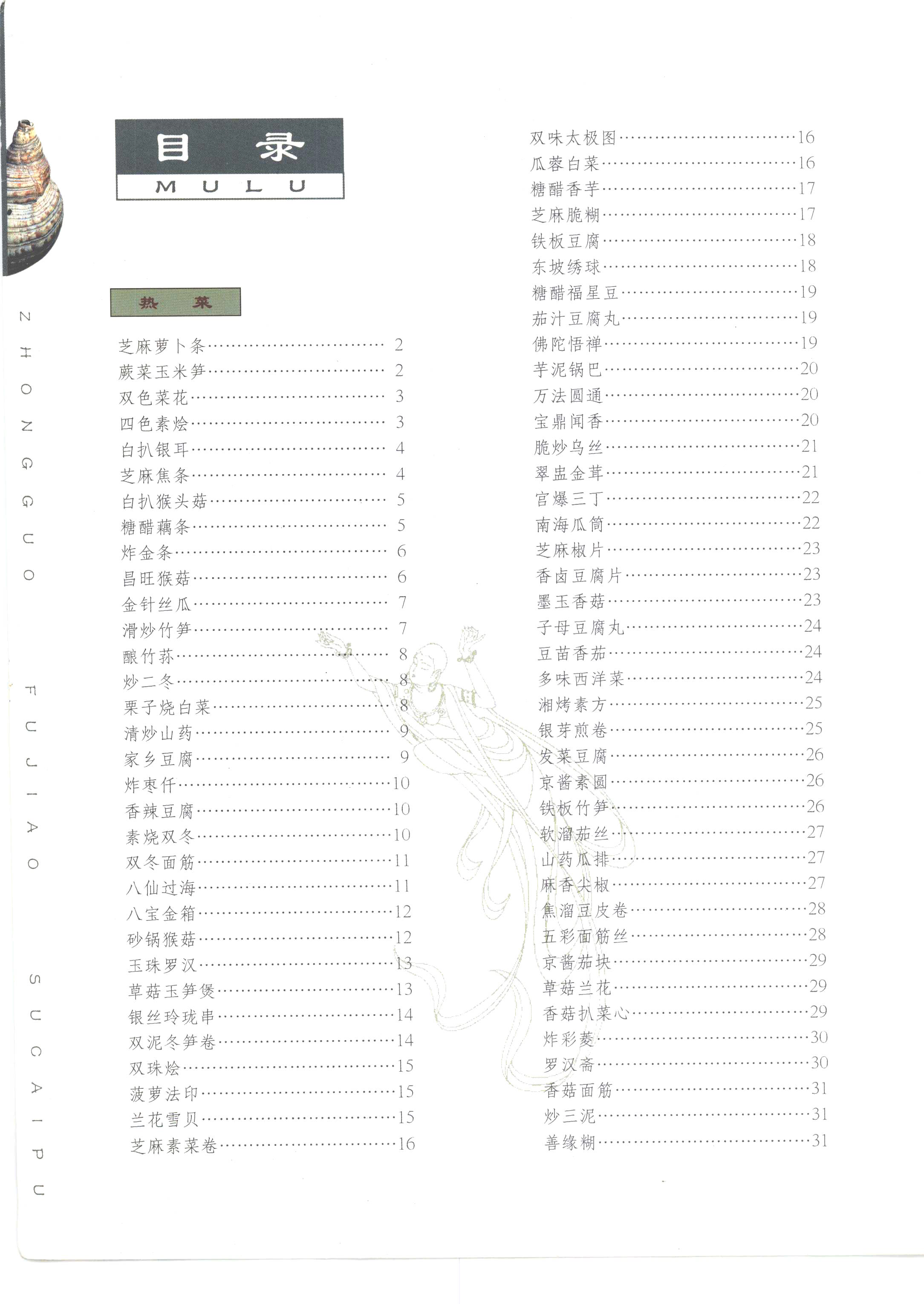

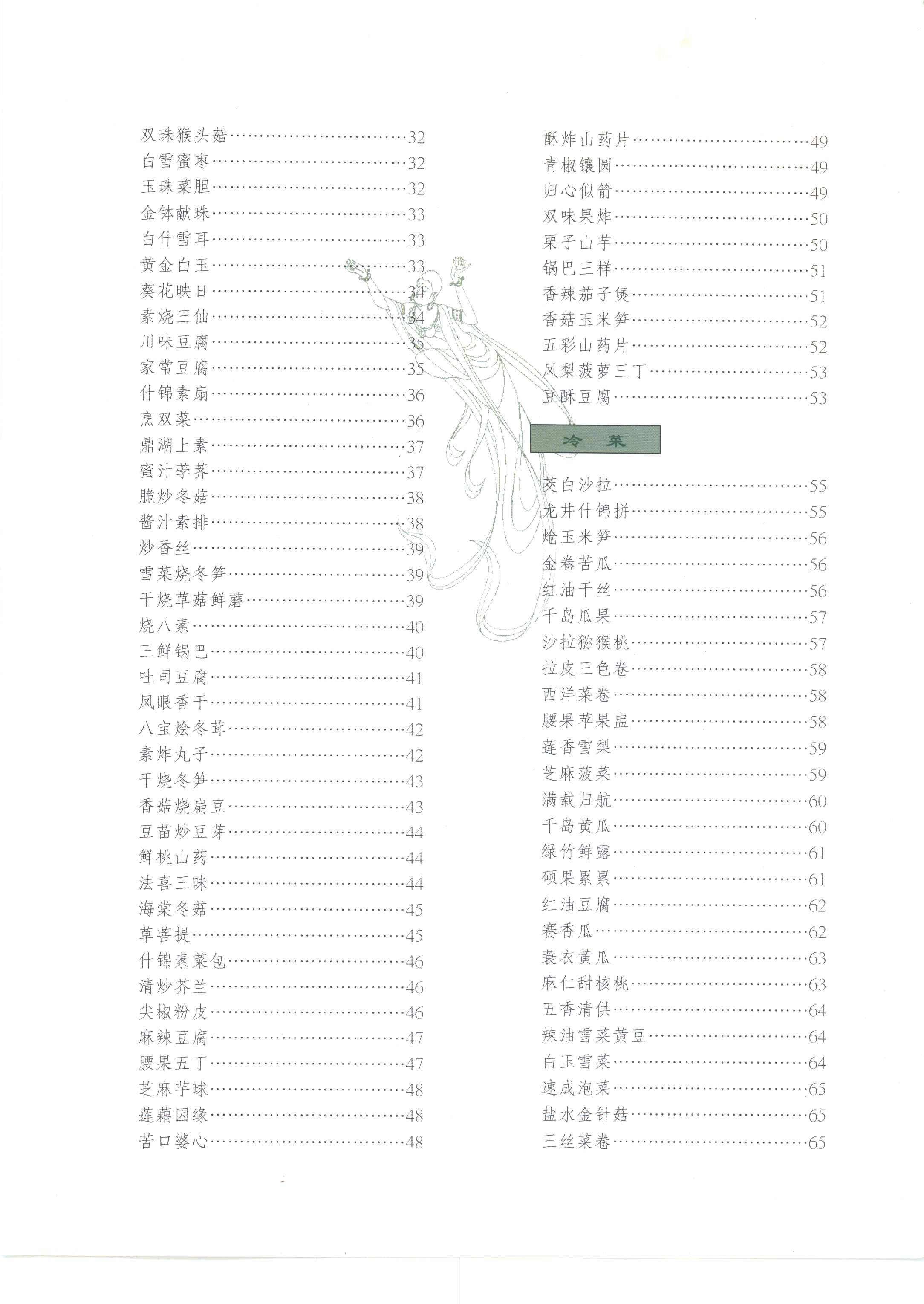

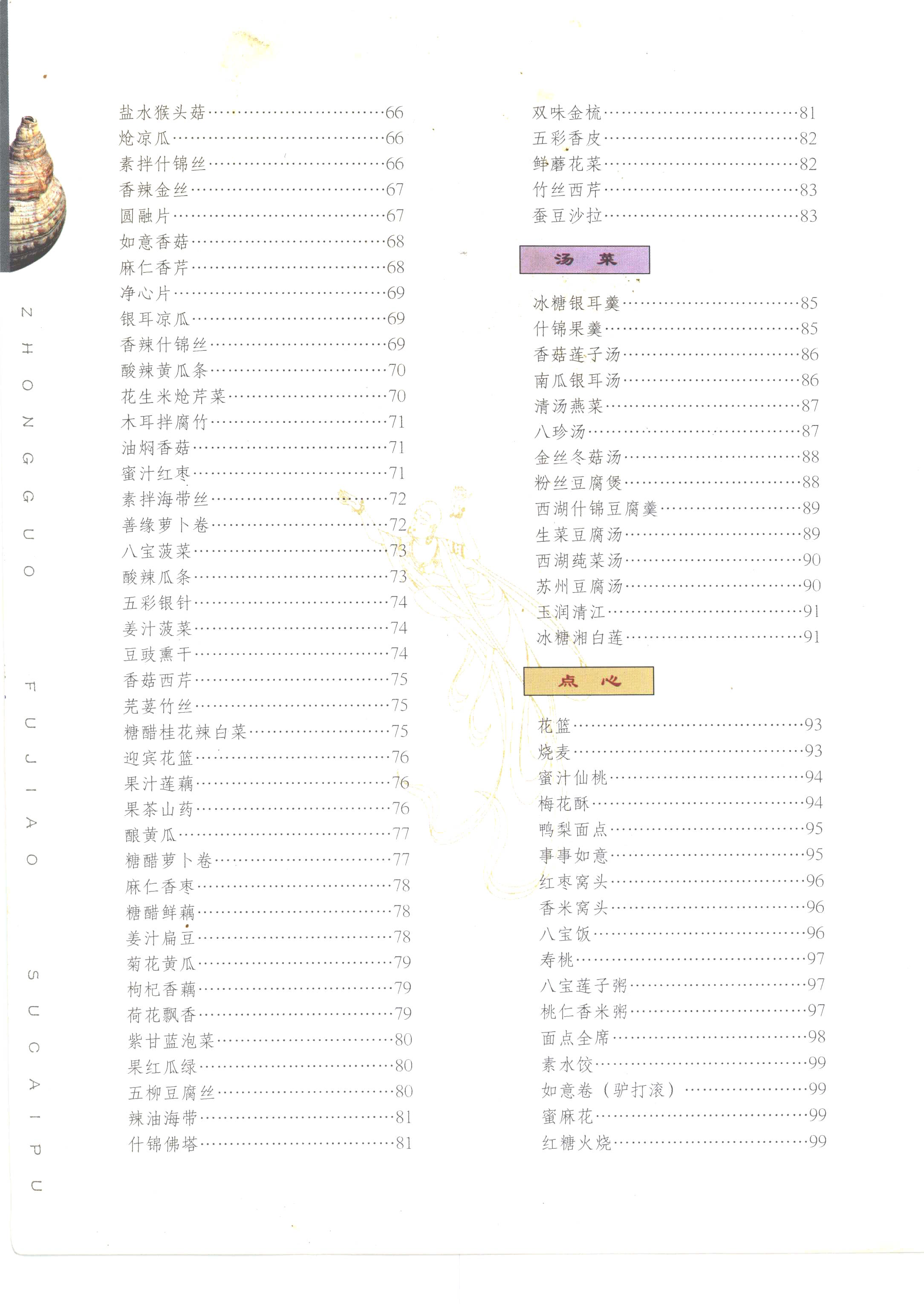

前言

吃素本是最平常不过的事了,旧时百姓素食终年,古人便以荤素分贫富。称统治者为“肉食者”,大概即缘于此。时代发展到今天,素食与贫困已关系不大,甚而还可以归为雅事或善事。雅事者,谓之有益健康,为高雅时尚;善事者,谓之护生戒杀,乃慈悲善举。但无论雅事善事,素食已渐从营养学角度升华到文化层面,成为素食文化。特别是在“素”字后冠以“斋”字,和佛教搭了界,就更非同一般。近年来,随着古刹名寺香火日盛,香积厨、素斋厅也如雨后春笋,相继开张。但食客们常生疑惑:佛门素斋何以要用鸡鸭鱼肉的名目来标榜?说起这其中的缘故,便是本书编写的缘起。

素斋门派甚多,主要可分为两种,一为“宫素”,一为“佛素”。“宫素”即“宫廷素斋”,源自宫廷,常以仿荤素菜取胜,特点是“一素三荤”——素材料、荤名称、荤形状、荤味道。“佛素”乃“佛门素斋”,源自佛教寺院,以本色、清淡闻名,特点是“四素”——素材料、素名称、素形状、素味道。“宫素”是我国传统饮食文化中的奇葩,应当继承发扬。但就佛教素斋角度而言,却不相宜。因为其荤名、荤形、荤味难免令人起心动念,引发想像。这既有悖于佛教慈悲精神,也不利佛教菜系的继承与发展。从目前佛教寺院对外开放的素斋厅看,仿荤素菜所占比例颇大。究其原因,主要是“宫”“佛”不分所致。为了正本清源,使“宫素”“佛素”泾渭分明,各行其道,使素食文化的流派风格更具特色,北京广济寺在演觉法师主持下由佛教界烹饪高手制作出一套佛教素斋,其中少数菜肴虽曾与“宫素”有些关连,但因不违“四素”原则,所以仍予保留。另外,为避免歧义,部分原料的称呼仍延习旧称,如素肉、素火腿等。

此外,佛教素斋因地域不同而有南北之分,北京广济寺所传之谱未必都是佳肴。我们的目的无非是以此抛砖引玉,希望有更多人关心佛教素斋,这不仅于佛教有利,于传统饮食文化的继承和发展也有利。

愿佛门“四素”源远流长。

——凌海成

北京广济寺传谱