前言

米面食品是中国饮食文化中极其重要的组成部分。之所以重要,原因在于:

– 它历史悠久,源远流长。从六七千年前仰韶文化时期人食粟、河姆渡文化时期人食稻、4000多年前新疆孔雀河流域人食小麦,到“五谷”“六谷”“百谷”的产生;从新石器时期的石搓盘、白杵、碓,到战国、秦汉时的旋转石磨、筛罗;从新石器时期的陶罐、陶釜、陶甗,到商周时的青铜鼎、甗、鬲及汉魏时的铁锅、铛、蒸笼、烤饼炉;从商周时的糗、饵、餈、酏食、糁食、蒸饭、粥糜,到战国时的粔籹、密饵,以及汉魏时的汤饼、胡饼、酒溲饼、蒸饼、馒头、水引饼、博饪、馄饨、膏环、糳(米线)、粽、糍……这些,均从一个侧面反映了古代中国人的聪明智慧和创造精神,更反映了古代中华民族的物质文明,是值得引起今人足够重视的。

– 它与人们的生活联系最密切,须臾不可缺少。一日三餐中的稀粥、米饭、馒头、花卷、窝窝、面条、饺子、烧饼、煎饼、烙饼、油条……有哪一种离开米面呢?

– 它具有浓郁的民俗风情。春节的饺子、年糕,立春的春饼,灯节的元宵、汤圆,端午的粽子,乞巧的巧花,中秋的月饼,重阳的花糕,开斋节的油香,祝寿的寿桃……又有哪一种食品不寄寓着人们对真的赞颂、善的追求、美的憧憬呢?

– 它具有相当高妙的艺术性。从粗犷古朴的黄河中游的面馍,到雅丽精细的长江下游的船点;从北方抻得细若发丝的拉面,到南方纤细而又洁白柔韧的米线;从北京润如琼玉入口而化的豌豆黄,到扬州小巧玲珑一咬一口鲜汁的汤包;从山东薄如蝉翼的煎饼,到广东透明光亮的澄面莲茸晶饼;从四川的叶儿粑,到浙江的猫耳朵……色形兼美、味香俱佳的中国米面食品真令人目迷神醉、回味无穷。

– 它具有鲜明的地方特色和民族特色。北方、南方、西部、东部,汉族、满族、回族及其他一些少数民族,其食品各具有独特的风味和丰富的民族文化内涵。北方一向以面类食品为主,并善制杂粮类食品,而南方食品则多重用米类原料兼及菌果类原料。汉族的米面食品固然为数众多,风彩各异,而少数民族的米面食品,像满族的萨其马,回族的油香饼,黎族的竹筒饭,土家族、苗族的油砣墩等,也莫不熠熠生辉,独具风格。

基于上述原因,搜集、整理具有悠久历史、精湛技艺、博大丰富的中国米面食品,供有关方面学习、研究和继承,以便创制出更多更美更富有营养的米面食品,来满足广大人民群众的需要,甚或国际交往的需要,就显得格外重要,是一件极有意义的事。也可以说,《中国米面食品大典》的出版正是适逢其时,应运而生。

为了使这本书具有知识性、实用性、技术性和权威性,我们特别聘请了饮食行业中有较高知名度的特级面点师、高级技师、专业干部和烹饪高等院校的教授、讲师,以及烹饪协会的专职人员执笔撰写。尽管本书由策划、撰稿到编纂,花费了4年之功,做了不少的调查研究、推敲润饰工作,难免仍有不当之处,祈望广大读者斧正。

编者

1996年4月于北京

凡例

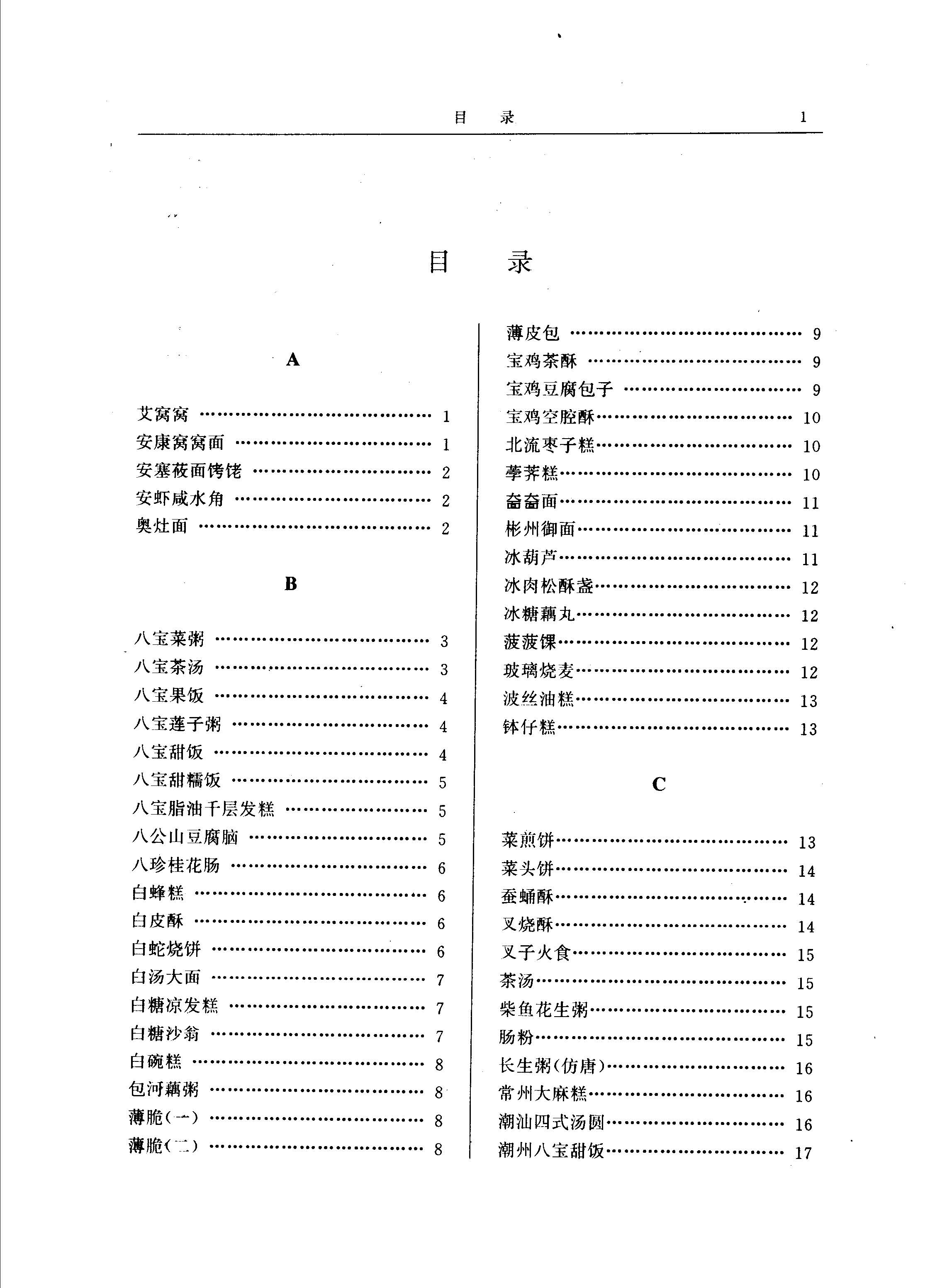

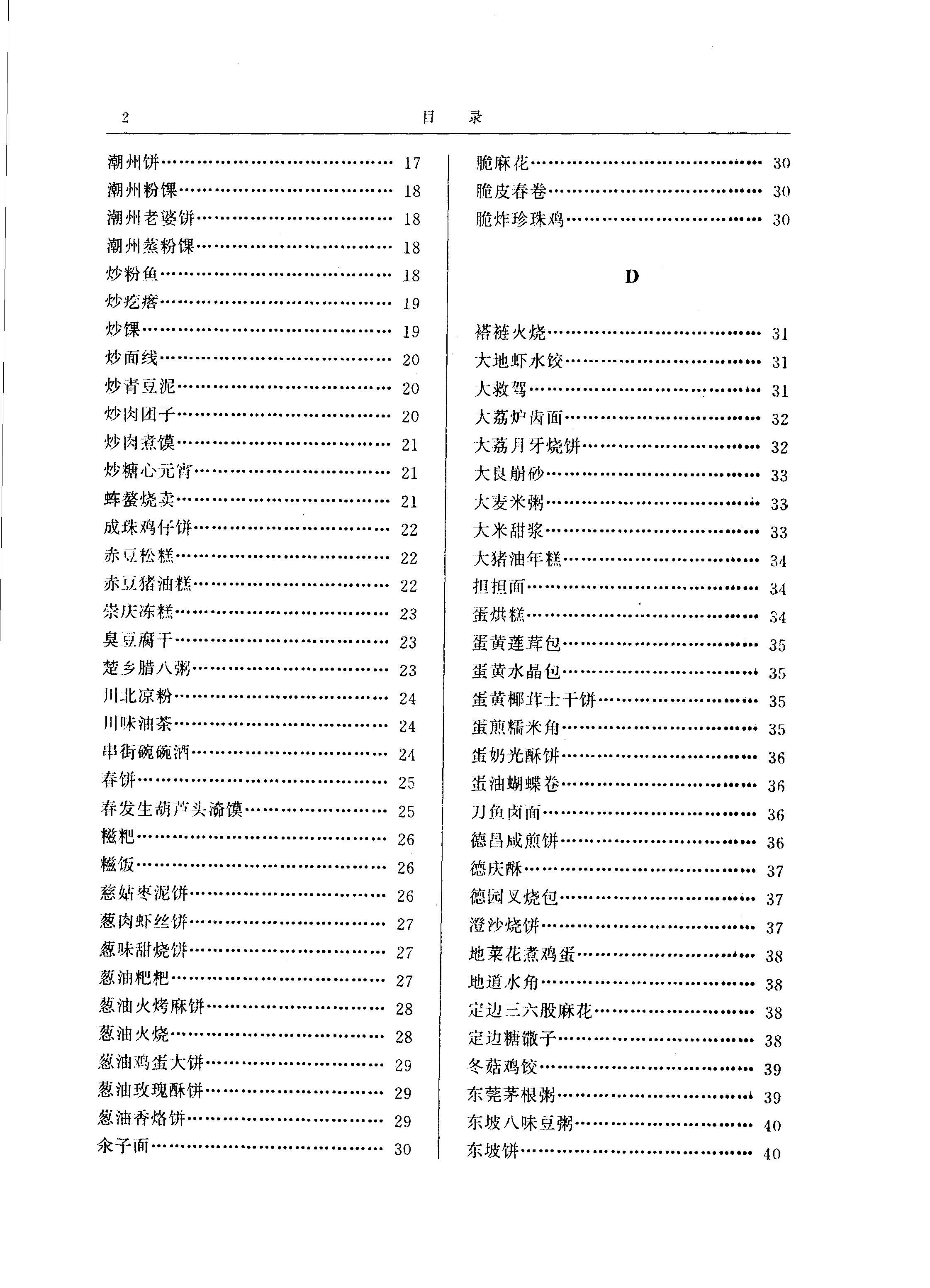

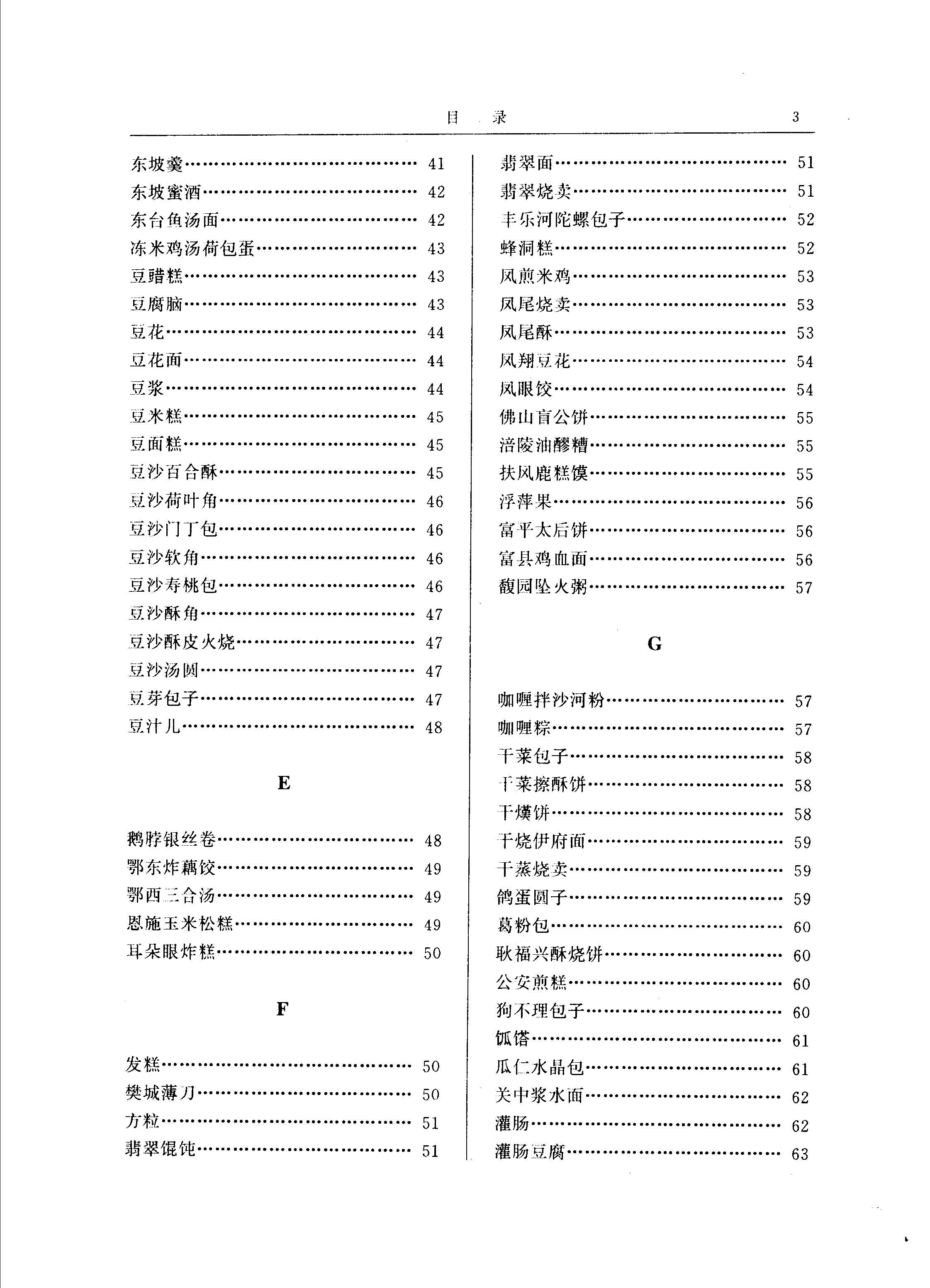

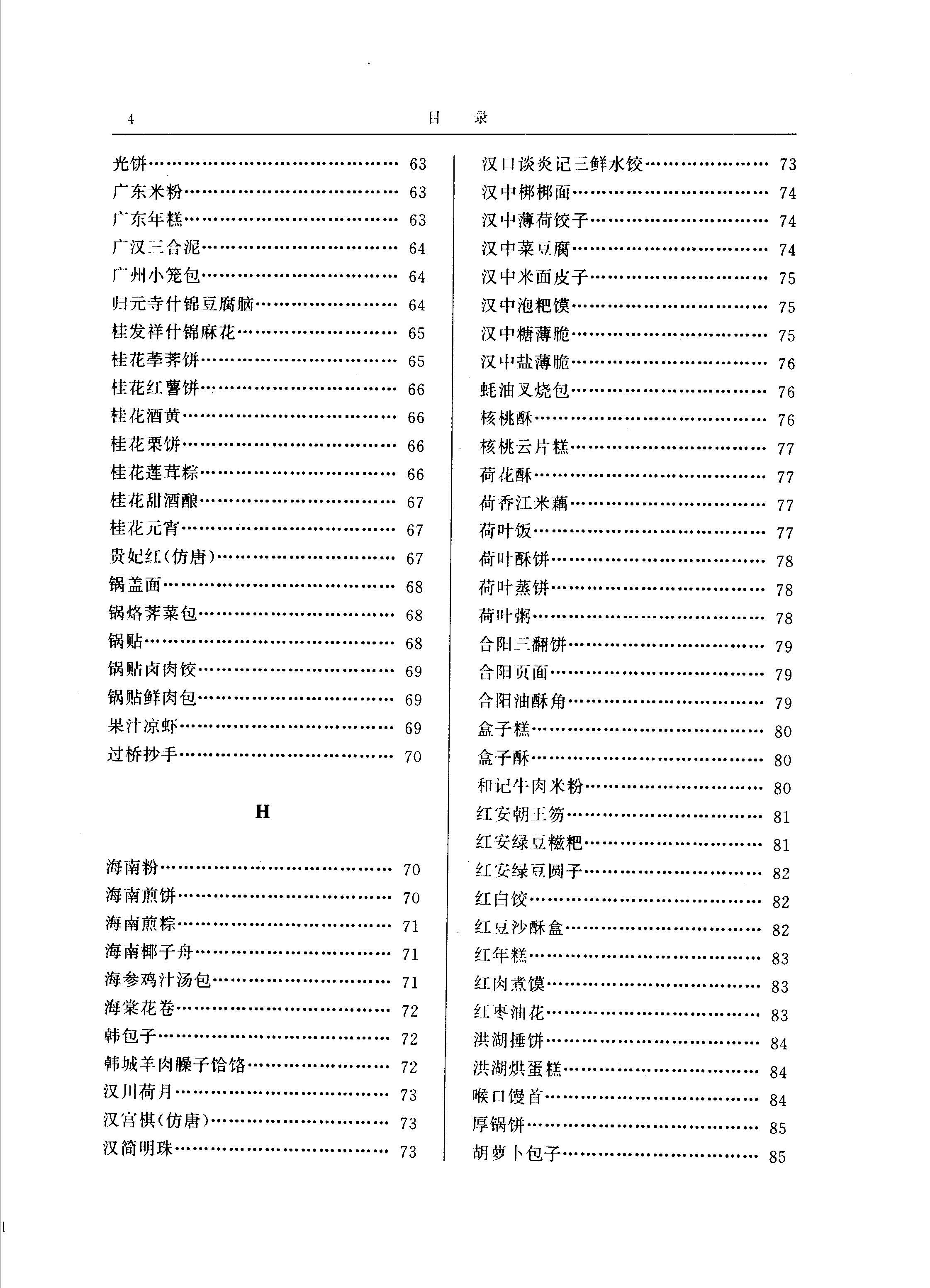

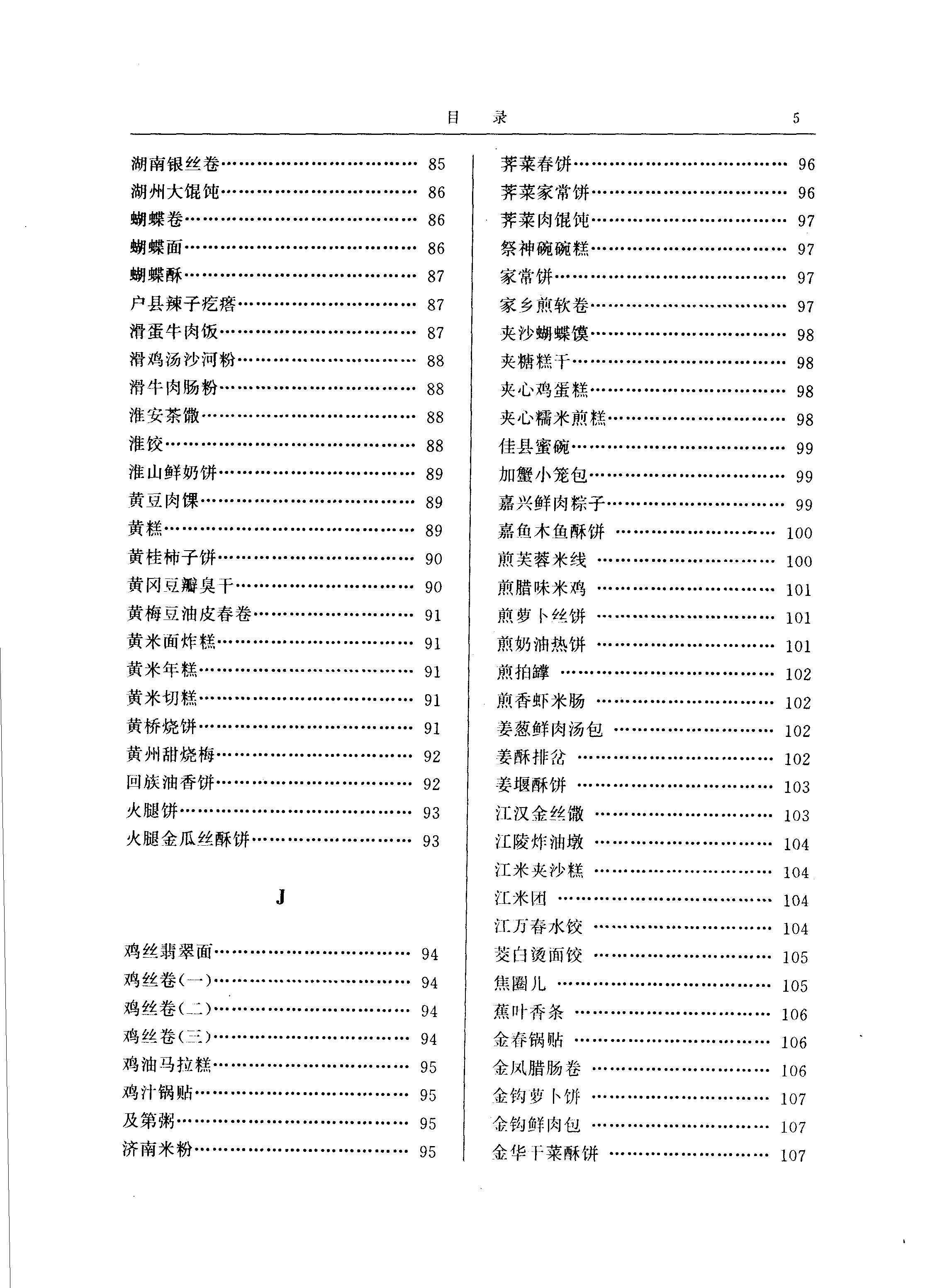

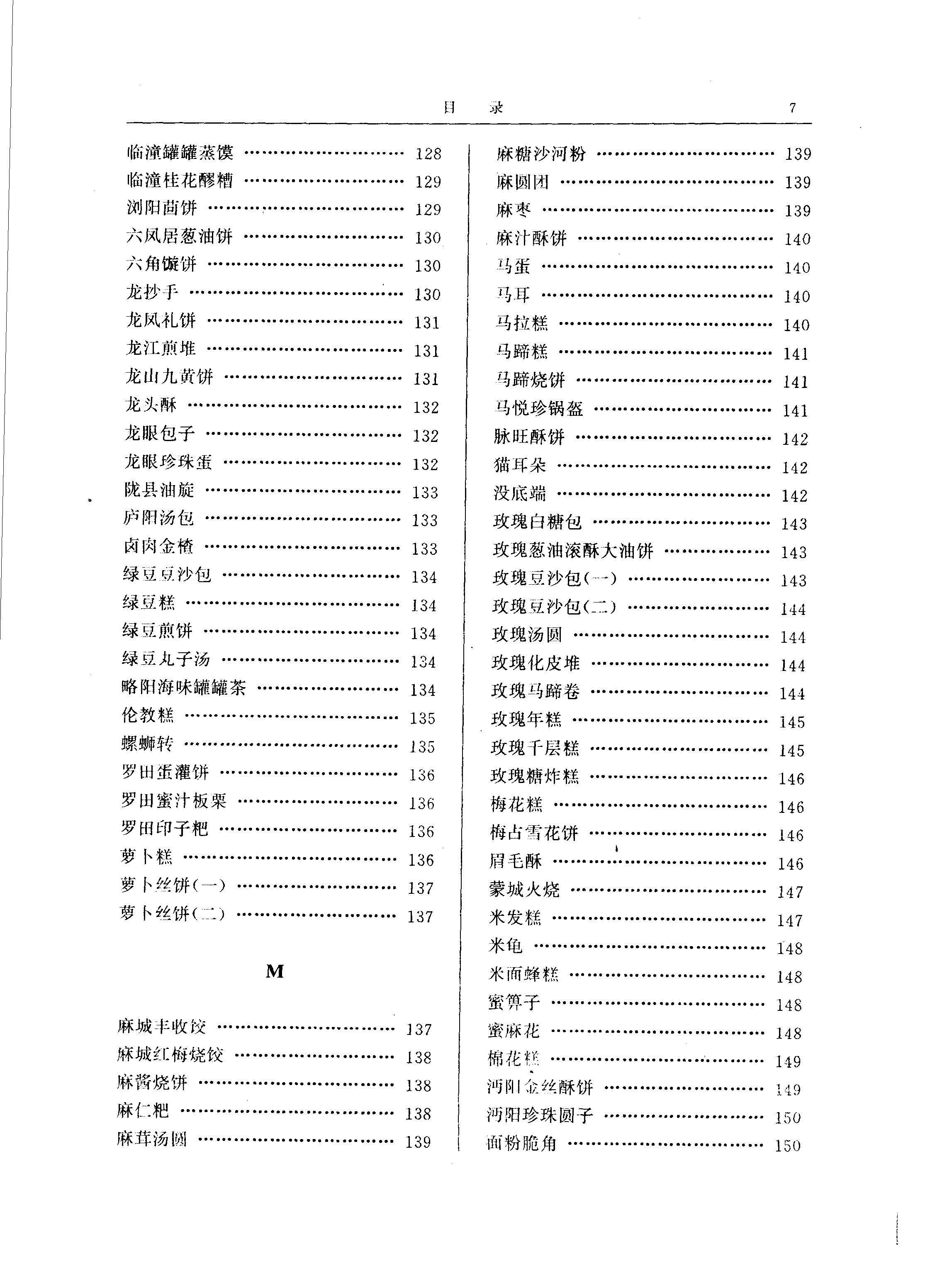

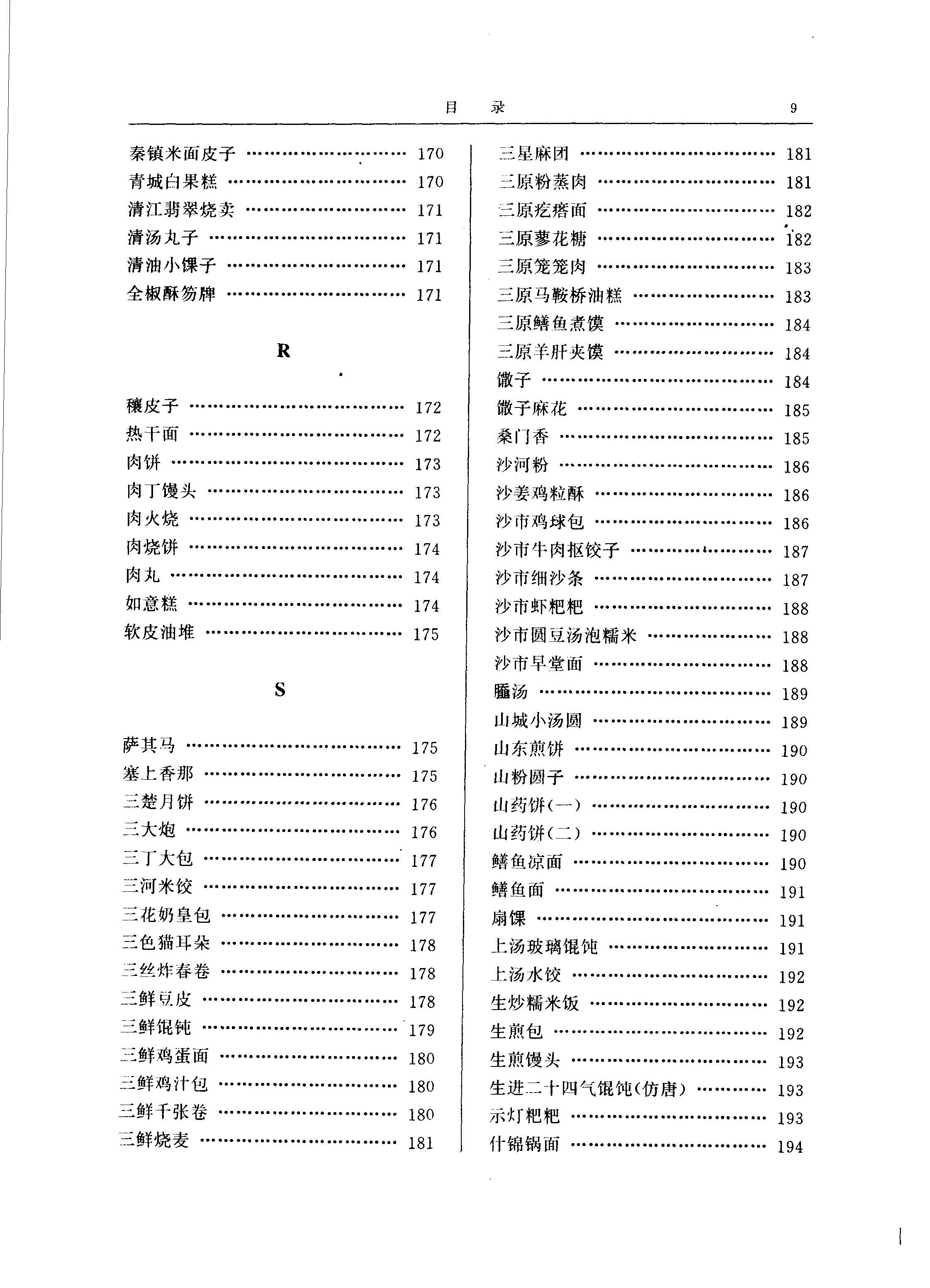

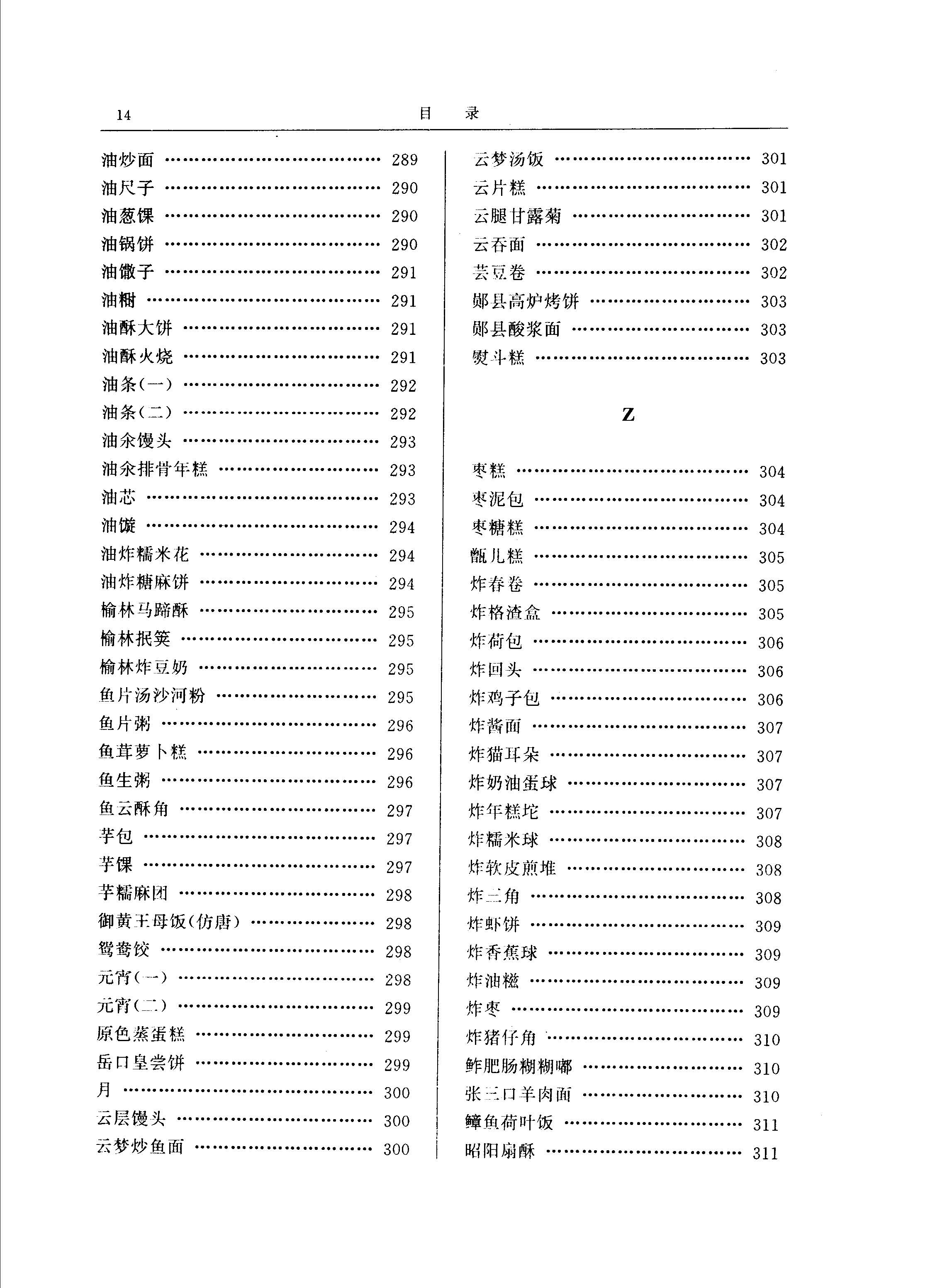

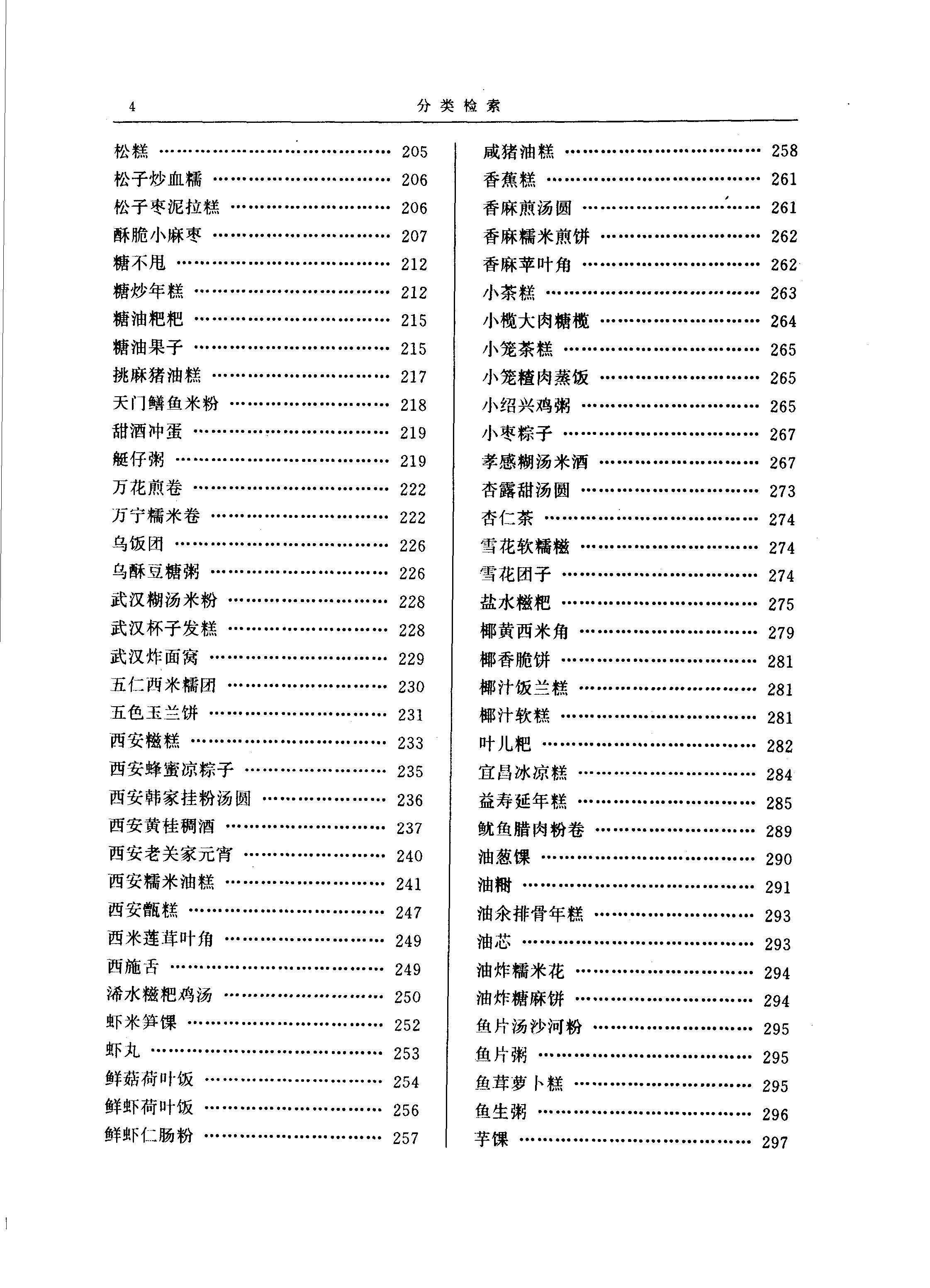

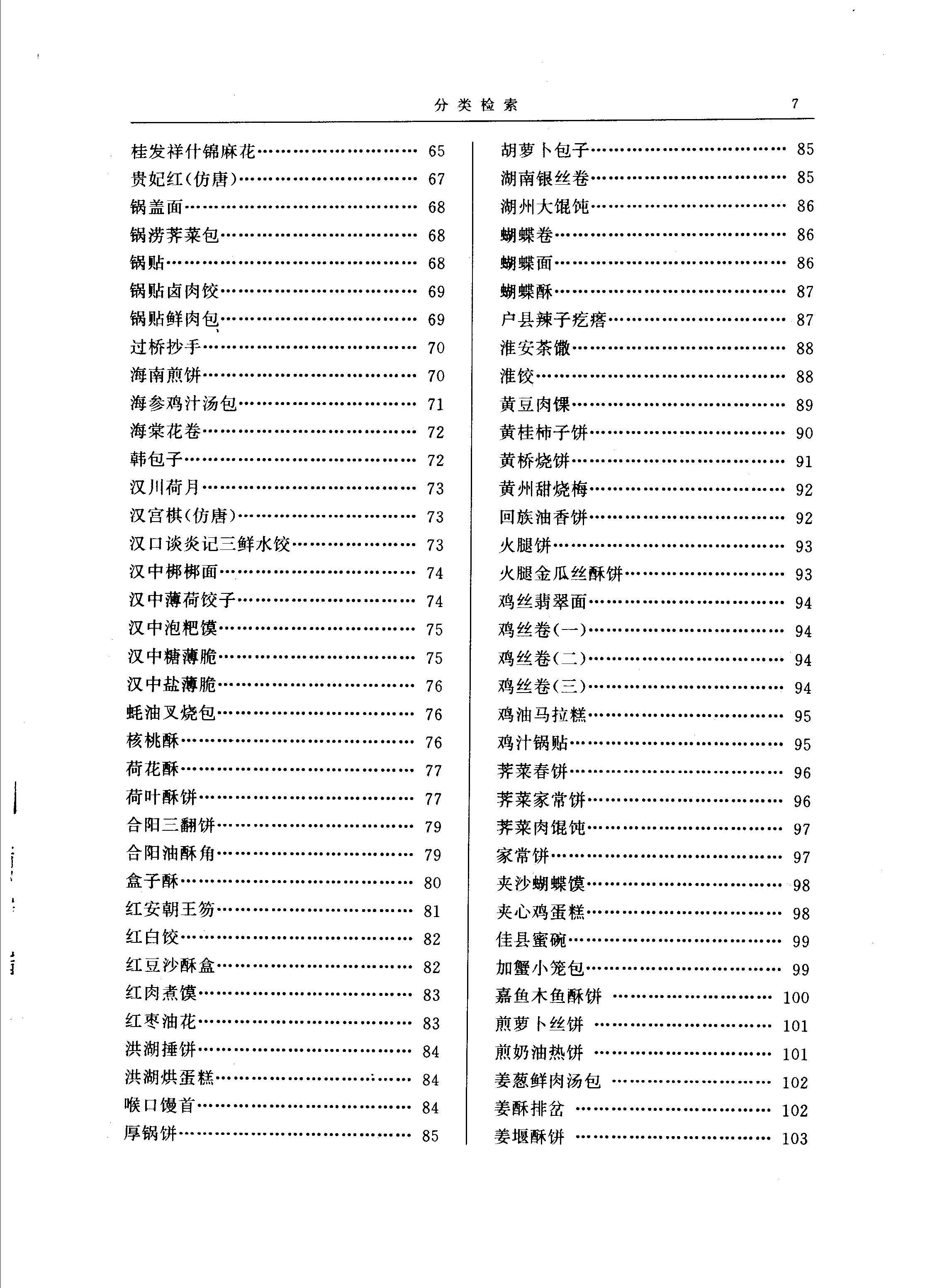

一、本书收录了北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、海南、四川、陕西等省市的现代著名米面食品共965种。辞条按汉语拼音字母及音节次序排列。

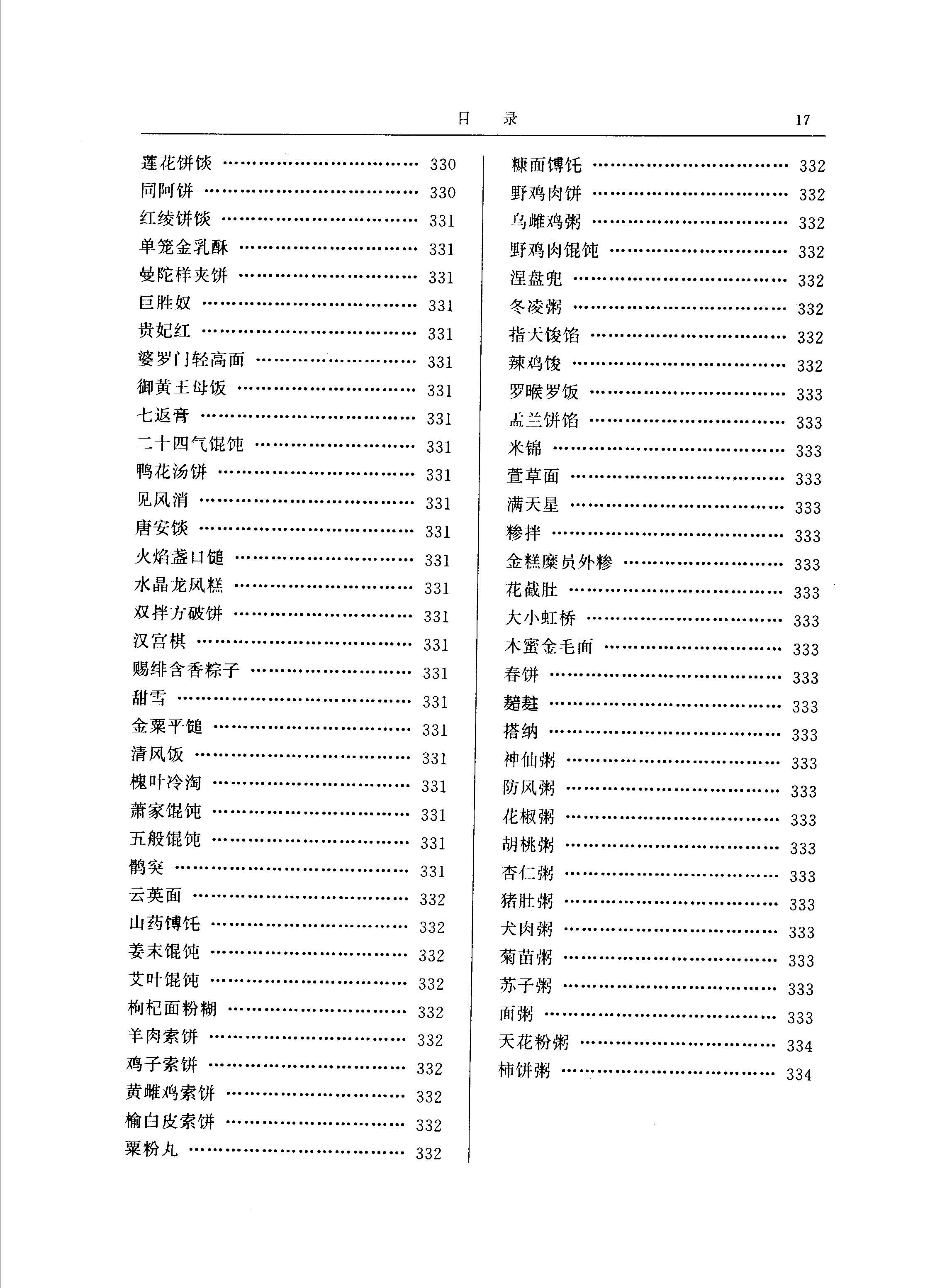

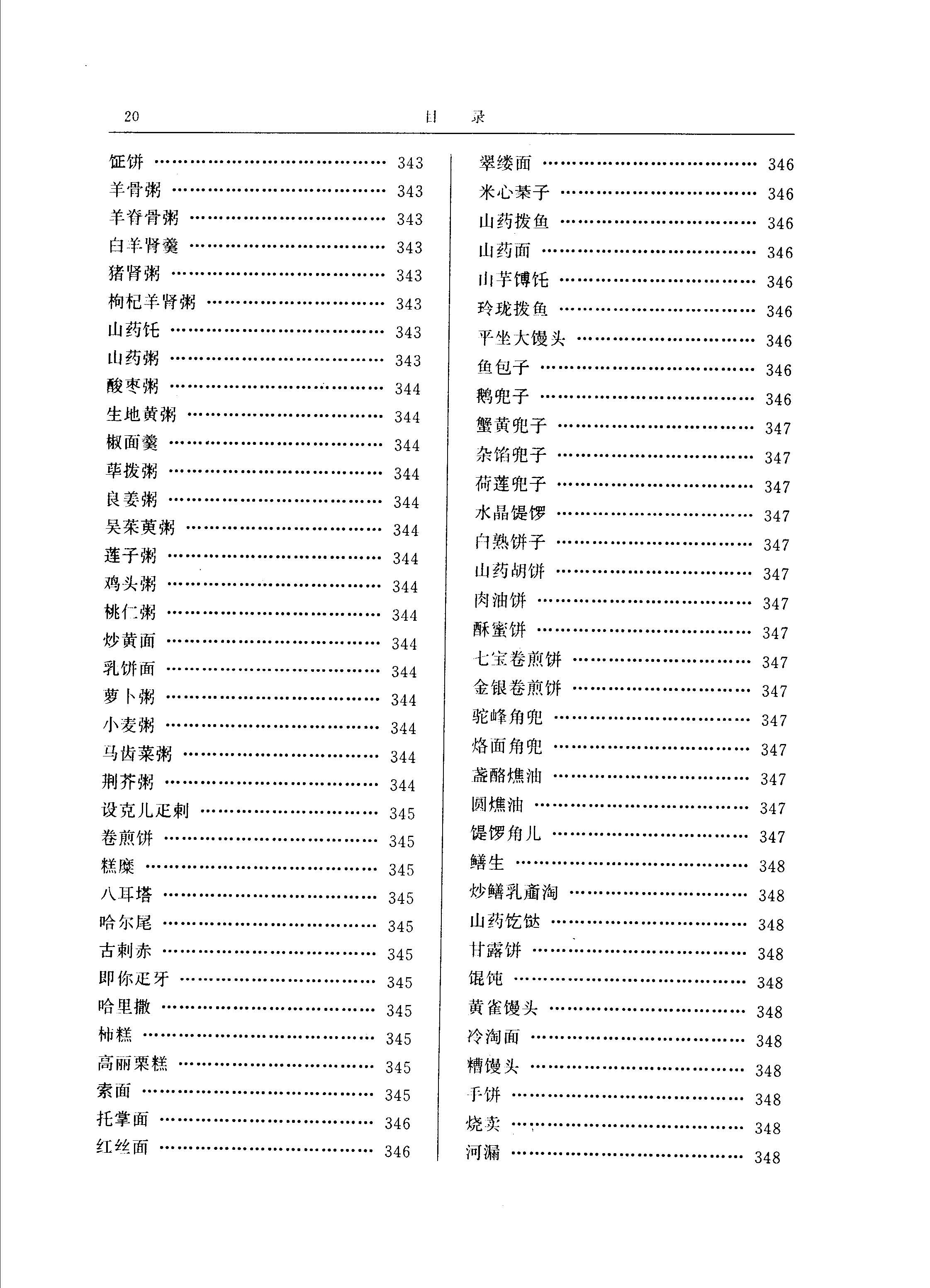

二、本书还收录了自先秦时期以来的中国古代著名米面食品911种,按其出现的朝代先后顺序以图表形式排列。

三、各条目一般包括名称(含释名)、简介(有的包括历史演变过程)、制作工艺(包括原料及数量)和风味特色。古代米面食品条目则包括名称、简要制法(有的含食疗效用)和出处。

四、条目中需加注释的皆以[1][2]等标明,并于正文之后附加说明。

五、当代米面食品中的度量衡名称皆用公制名称;古代米面食品仍保留原制名称。